ヨッピーさんが暇空氏とのステマ訴訟で勝利

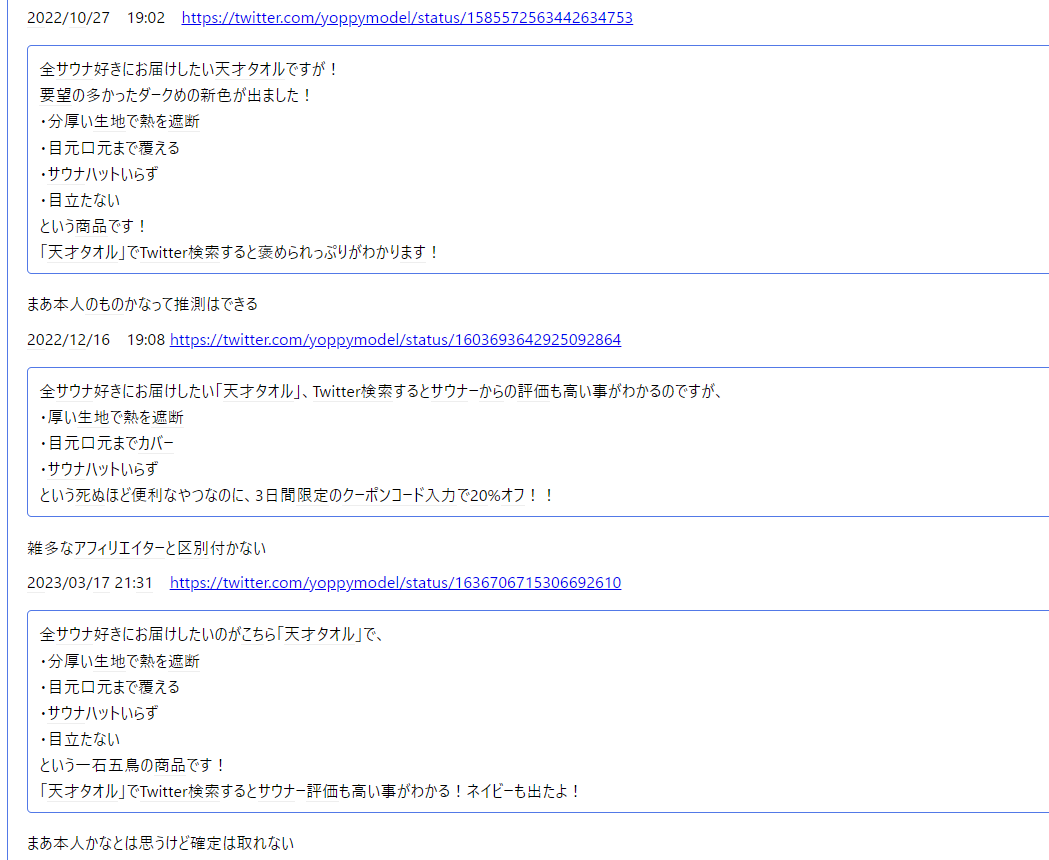

実際のヨッピーさんの投稿を確認

気になったこと

ヨッピーさんの主張で一部気になる点がありました。

「事業者のツイートはそもそもが広告扱いになるからステルスではない」って意味です。

— ヨッピー (@yoppymodel) January 5, 2024

私は消費者庁に電話による問い合わせを行い、

①「子どもの体験格差」についての投稿

については、「そもそもふるさと納税は寄付にあたる。寄付はステマの対象外」という言葉を頂き、

②「天才タオル」についての投稿

については、「事業者が自社のSNSで商品を紹介する際もステマの対象外」という言葉を頂いております。

https://note.com/yoppymodel/n/nc4aed60c5c44 ※強調は引用者

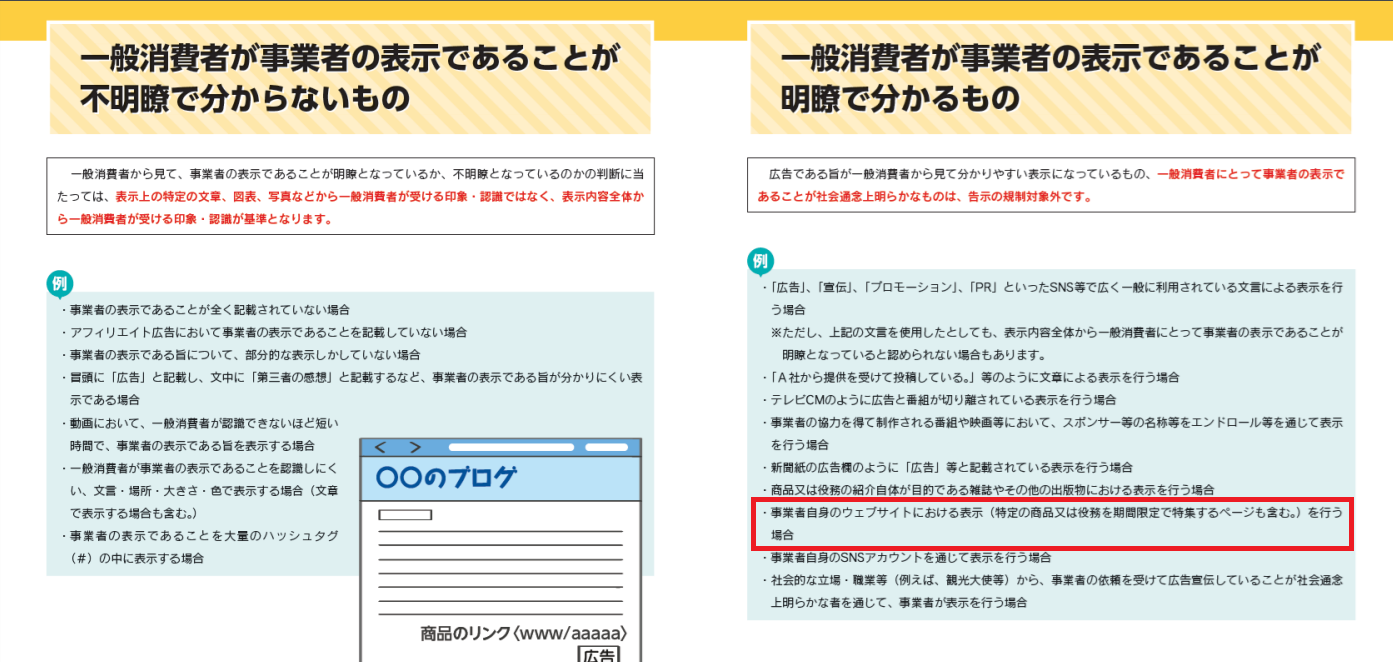

一方の消費者庁はステマについて、以下の様にしています。

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。

確かに消費者庁のステマガイドブックを確認すると「一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの」の例に「事業者自身のSNSを通じて表示を行う場合」とあります。しかしそれは企業公式アカウントなどの投稿であり広告であることが明瞭場合の話であり、例えば従業員や社長が会社名やPRの表記なくSNSで発信した場合はステマ該当しうるのではないかと考え問い合わせを行うことにしました。

『景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック』 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf

問い合わせ

まず消費者庁に電話したところ、事業者や法律について勉強している人でないなら消費生活センターに聞いてくれということになり、消費生活センターに問い合わせると、こちらでは分からないからと公正取引委員会の連絡先を教えられました。

結果

まず最初に担当者の方から強調されたのは「答えられるのはあくまで一般論であって個別事例について判断するものではない」ということです。ですのでこの記事もヨッピーさんの投稿が極めてあやしいもののステマ確定だと主張するものではありません。

担当者の方はそのうえでの公正取引委員会の方の回答は消費者庁の「ステルスマーケティングに関するQ&Aその3」参照し

「ただの社員が自社製品を褒めたとしてもステマにはならない。しかし販売・宣伝業務に携わる社員や役員や社長の場合は事業者の表示になる場合がある。そしてアカウント名やプロフィール欄投稿内容を調査し総合的に見てステマかどうか判断する」

とのことでした。やはりヨッピー氏認識とは差異があります。ヨッピー氏が行った消費者庁への問い合わせで「事業者が自社のSNSで商品を紹介する際もステマの対象外と言われた」と主張していることについては

「おそらく電話対応したものが伝えたかったのは企業の公式アカウントや個人アカウントならアカウント名が株式会社○○社長山田太郎のような表記がある、あるいは投稿内容でPRであると明確に分かるものの話であったがそこを言い忘れたのではないか」

とのことでした。ヨッピーさんが説明を理解できなかった可能性に言及しなかったのは、せめてものフォローかもしれません。

ヨッピーの勘違い

ここまで調べてきて、ヨッピー主張の「事業者のツイートはそもそもが広告扱いになるからステルスではない」は上記で説明した通り完全に間違いです。広告であるのに消費者に広告であると分からないのものがステマ規制の対象となるのです。ヨッピーの主張は逆で「広告扱いにならなければ、ステマの対象にならない、広告扱いになるならステマの対象になりうる」です

ステマ規制法の目的

次に景品表示法違反のステマ規制の目的を見ていきます。

それは消費者が広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれず、そういった事態を防ぐことにあります。

消費者庁によるステルスマーケティングの解説https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing

ステマの定義

ステマの判断基準は

・事業者の表示(広告)かどうか

・事業者の表示であるにも関わらず、事業者の表示であることが明瞭でないものをステマとしています。

となっています。

『景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック』 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf

事業者の表示であることが明瞭でないものとは

消費者庁資料によると

エ 一般消費者が事業者の表示であることを認識できない文言を使用する場合。

オ 事業者の表示であることを一般消費者が視認しにくい表示の末尾の位置に表示

する場合。

などが事業者の表示であることが明瞭でないものとされています。

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

ヨッピーの広告表記は明瞭と言えるか

消費者庁の運用基準では末尾の表示でさえアウトなのに、ヨッピーさんの場合はツイートのリンクをクリックしてページ末尾まで確認し、特定商取引法に基づく表記を確認しなければなりません。

更に、現在は修正されましたが当初はヨッピーというインフルエンサーの名前でなく本名を記載のみでした。いくらインフルエンサーといえども熱心なファンなら兎も角、一般消費者で「豊田佳高=ヨッピー」と認識できる人がどれだけいるのでしょうか?

つまりヨッピーさんの投稿が広告であると判断するには

・リンク先に飛ぶ

・末尾の特定商取引法を開く

・ヨッピーさんの本名を知っている、あるいは名前を検索する

という複雑なステップが必要なわけです。

繰り返しになりますが単体のページの末尾に書いてあるだけでもアウトなのに、ここまでやらないと広告だと分からない宣伝方法がステマでないのでしょうか?

消費者庁でアウトとされている事例よりよほど悪質であり、これがステマじゃなければ何がステマになるのかと感じます。

今後ヨッピーさんの投稿には注意が必要だと思う

判決は「投稿のリンク踏んで“特定商取引法に基づく表記”をクリックすればヨッピーの名前がある。僅か2クリックと容易に販売者がヨッピーだと分かるのでステマじゃない」という立て付けになっていますが、みなさん特定商取引法に基づく表記のページなんて通販するときにいちいち見ますか?

ヨッピーさんが今後もスタンスを変えないなら、ヨッピーさんが何か商品やサービスを紹介した際には、サイトをよく確認した方がよいでしょう。

「有名なヨッピーさんの紹介する団体だから・商品だからきっといいものなんだろう」などと安易に考えて寄付したり購入したりすると、実はヨッピーさんが知り合いに頼まれたものだったり、ヨッピーさんの関係先の商品だったなんてことになる可能性を否定できませんからね。

コメント